成人領域では比較的若年である50代女性へのリハ報告です。

運動性構音障害(Dysarthria)のリハでも、理学療法の文献や運動的なアプローチを参考にした症例さんです。

Dys治療への参考になれば幸いです。

【症例報告】医学的情報と初回評価

とある、50代女性の患者さんとのリハビリでした。

気になったのは、年齢のわりに姿勢が悪かったこと。アライメントの崩れは構音へ悪影響をもたらします。

STとして姿勢への介入は非専門ながらも、POとの協力により、構音障害の改善が認められました。

医学的情報

- アテローム性脳梗塞

- 病巣:左橋縁から左前頭葉中心前回

- 発症+27日後に当院へ

- 既往:脳幹部梗塞、うつ病(45歳)

- ADL:介助歩行 → 自立

- 退院先:自宅

初回評価

| 精神機能全般 | JCS -Ⅰ-Ⅰ(ぼんやり感) |

| 高次脳機能 | TMT-A:61秒、B:中止 |

| 認知機能 | HDSR:28点、MMSE:22点 |

| 知能検査 | コース立方体:IQ52 |

認知検査では点数乖離がみられました。

恐らく機能の「うつ」が関係していると思われます。

歩いているときに、周囲環境への気配りがすこしニガテでした。

AMSD

- 発話明瞭度:2

- 自然度:3(開鼻声)

- 声質:G1R0B1A1S0

- MPT:14秒

軟口蓋挙上は↓、舌の動きは右偏移。

音の交互反復はすべて減弱で、音の歪み&速度低下、音の平板化あり。

あと、頭部前方姿勢でした。

軽度から中等度のUUMNではと考えました。

【症例報告】理学療法の「文献」からリハビリを考える

リハビリにはとある文献を参考に、治療法を考えました。

» 体幹と理学療法

» 運動性構音・嚥下障害に対する神経発達学的治療

この文献を私なりに端的にまとめてみました。

文献のまとめ

- 体幹の安定により、呼吸や発声の効率が期待できる

- 構音のコントロールには体幹・頭頚部の正常な姿勢反が必要

- 発声筋群の緊張が減ることで、構音の協調性が向上する

「頭部前方姿勢」による弊害

「頭部前方位」の姿勢の患者さんって見かけますよね。

背部の筋力は低下していて、円背気味。

骨盤は後傾で肩甲骨の可動域は狭く、発声筋群は『後頭下筋群や胸鎖乳突筋などの過緊張』が考えられます。

この状態だと、横隔膜と胸郭の動きは広がりは減ってしまい、呼吸効率は下がり、発声がままなりません。

嚥下にも悪影響ですよね。

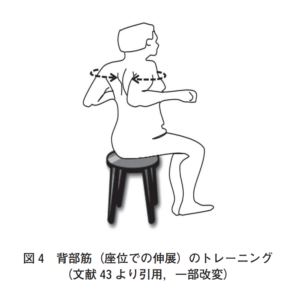

すくなくとも、STでもできそうな簡便な『背部トレーニング』を取り入れたいところです。

これらを踏まえて

姿勢が構音に影響を与える以上、構音障害はSTだけの専門性ではないと私は考えています。

STでもできそうな治療法をPOから教えてもらい、徒手的な構音訓練である「IMSTD」を実施しました。

»【参考書】ディサースリアへの徒手的訓練の実践結果【症例報告あり】

【症例報告】UUMN型ディサースリアへのリハビリ

リハビリは当院入院から概ね2か月間行い、改善がみられました。

訓練:1

患者さんを「端坐位・立位」の状態にして、お尻の横から外乱刺激(前方へチカラを加える)を与えて、バランスをとってもらいました。

始めはすこしの力でバランスが崩れていましたが、リハビリが進むにつれ、平衡を保てるように。

支持が取れてきてからは「端坐位 ➡ 立位」にアップしました。

訓練前には必ず、POからの助言を

STがバランス系の訓練を行うには、POの評価と助言が欠かせません。

仮にも、”足底部の感覚がない”などの患者さんに対し、今回のような方法を身勝手に行うのは危険です。

リスク管理をPOほどできませんし、POの治療に悪影響を与えかねません。

訓練:2

- 軟口蓋挙上

- 口腔チッキ

- 口唇への抵抗

- 舌へのストレッチ

- 背部筋へのトレーニング

AMSD評価に基づく治療プログラムと、徒手的構音訓練「IMSTD」を併用し、短文から長文へと構音の調整を実施。

注意機能への訓練も実施。

背部筋へのトレーニングは先述した「文献」を参考に行いました。

最終評価(発症から2か月)

初回から変更点のみ記載。

| 高次脳機能 | TMT-A:52秒、B:180 |

| 認知機能 | HDSR:29点(計算) |

| 嚥下機能 | 食塊流出はみられなくなった |

笑顔が以前よりも増え、歩行中での周囲への気配りがみられるようになりました。

AMSD

- 発話明瞭度:1

- 自然度:2(開鼻声残存)

- 声質:G1R0B0A1S0

- MPT:16秒

軟口蓋挙上、音の交互反復、音の歪み&速度低下、音の平板化はすべて改善しました。

「頭部の前方姿勢」は、初回ほど気にならなくなりました。

【症例報告】若年ディサースリア患者へリハビリを経験して【感想】

先輩PTから、安定した構音は下肢から作られるという助言をいただきました。

土台(下肢)が不安定だと、微細さが求められる構音器官や横隔膜(呼吸)は安定しません。筋緊張だって変な伝わり方をします。

これは嚥下も同じですね。

このことから、STでもフィジカルへの学びを疎かにできない…と、感じることに(汗)

脳卒中の構音治療はSTだけでなく、POの助力、チーム医療の重要性を痛感した症例さんでした。

ではー。